【逻辑判断】

记者采访时的提问要具体、简洁明了,切忌空泛、笼统、不着边际。《采访技巧》一书中尖锐地剖析了“您感觉如何”等问题的弊端,认为这些提问实际上在信息获取上等于原地踏步,它使采访对象没法回答,除非用含混不清或枯燥无味的话来应付。

由此可以推出( )。

A. 记者采访时的提问如果具体、简洁明了,就不会给采访对象带来回答的困难

B. 采访对象如果没法回答提问,说明他没有用含混不清或枯燥无味的话来应付

C. 采访对象只有用含混不清或枯燥无味的话来应付,才能回答“您感觉如何”等问题的提问

D. 诸如“您感觉如何”这样的问题,只能使采访对象抓不住问题的要点而作泛泛的或言不由衷的回答

这是一个典型的考查条件命题的翻译推理题。做对的前提是先正确翻译。

题干中比较显眼的条件命题是必要条件命题:除非用含混不清或枯燥无味的话来应付,否则无法回答。翻译出来是:回答→用含混不清或枯燥无味的话来应付。标为①。

另外还有个不太显眼的充分条件命题:记者采访时的提问如果空泛、笼统、不着边际,那么采访对象将无法回答。

翻译出来是:提问空泛、笼统、不着边际→无法回答。标为②。

A项,根据②,显然犯了否前否后的错误。

B项,根据①,显然犯了否前否后的错误。

C项是一个典型的必要条件命题,翻译出来是:回答→用含混不清或枯燥无味的话来应付。与①相同。

D项,说因为采访对象抓不住要点而做泛泛的或言不由衷的回答,原文说的是采用含混不清或枯燥无味,不等同于泛泛或言不由衷,属于概念的偷换。

故答案为C。

【知识拓展】

这个题目是2016年国考的真题,代表了近几年条件命题考查的新特点,即题干中干扰信息多,会给小伙伴们提取条件命题带来困难。当然,我们也可以从另外一个方面解读:题干材料更加贴近日常表达,更像“人话”了,更能真实地测查出我们对于基础知识的运用能力。

如果语文基础好,阅读能力、逻辑思维能力强,可能不懂条件命题,仅凭感觉也能做对。这也是为什么个别小伙伴会感觉,系统学习了,反而不如凭感觉做得快,正确率高。

针对这种情况,老师建议:第一,如果真的凭感觉就做得不错(正确率80%+,平均每分钟1题),可以有选择性的略学,只吸收新知识,甚至不学,就完全凭感觉做,因为要接受一套新的知识体系需要时间,而且要比小白们需要更长时间,因为本身已有的知识、思维习惯会拒绝被取代,学习时间宝贵,不如把更多的精力匀给其他部分。

第二,如果凭感觉做的很一般,建议果断地抛弃感觉,把自己当做一个逻辑小学生,老老实实学习,快速建立完整的知识体系。遇到困惑时,尽力让自己站在老师的一边,贴近课堂上所讲的内容去思考。

对于条件命题, 小伙伴们最大的困难是不知道该怎么翻译。这是表象,说到底是汉语理解能力太差。

首先,要明确什么是充分条件命题和必要条件命题。

充分条件命题,全称是充分但不必要条件命题:有条件,就一定有结论;没有条件,也有可能有结论。

必要条件命题,全称是必要但不充分条件命题:没有条件,就一定没有结论;有条件,不一定有结论。

明确了这一点,看到任何一句话,我们就可以确定是否是条件命题。比如:努力学习是考上公务员的前提。这句话意思是不努力学习,就一定考不上公务员。努力学习了,也不一定能考上。那么“努力学习”就是“考上公务员”的必要条件。

再比如:这次选拔,不是选你,就是选小李。意思是不选你,就一定选小李,选了你,也可能选小李,所以“不选你”是“选小李”的充分条件。

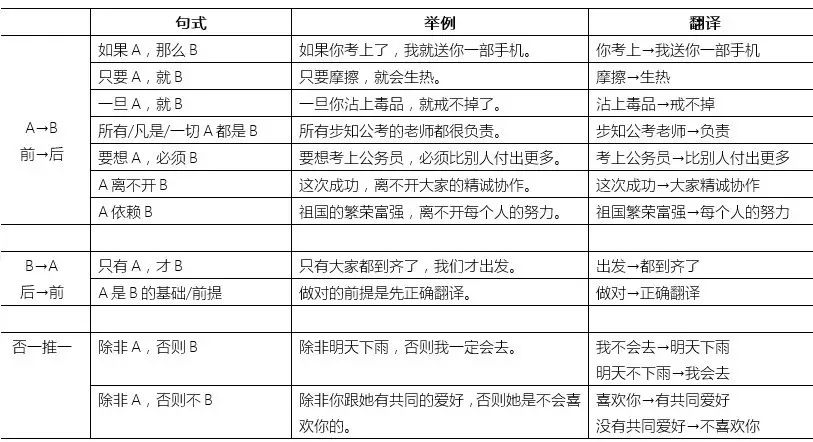

但是,有些小伙伴确实在短时间内难以具备这种理解能力,那就不管它是充分条件命题还是必要条件命题了,就死记硬背吧!下面将常见的句式做个总结:

编辑:中政行测